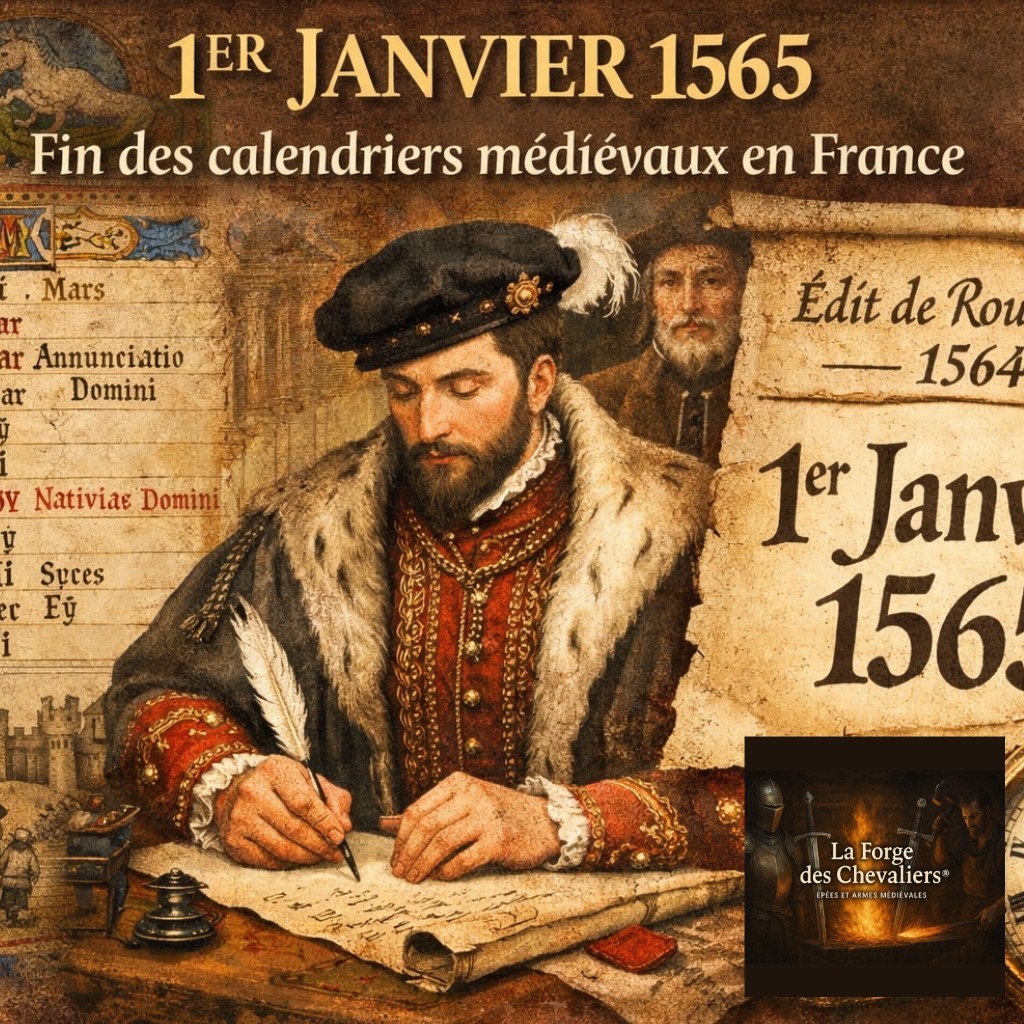

Histoire de France au Moyen-Âge : 4 janvier. Le 4 janvier 1378, Paris vit un moment rare : l’empereur Charles IV...

Château Médiéval - Carcassonne

Château Médiéval - Carcassonne

Carcassonne (Aude)

Citadelle imprenable, cœur de pierre de l’Occitanie médiévale

Origines antiques et prémices médiévaux

Avant même de devenir la célèbre cité médiévale fortifiée que nous connaissons, Carcassonne tire ses racines de l’Antiquité. Située sur un éperon rocheux dominant l’Aude, cette position stratégique attire d’abord les Volques Tectosages, puis les Romains au Ier siècle av. J.-C. Ces derniers y construisent une première enceinte, une muraille solide qui marque le début de la vocation défensive du site.

Lorsque l’Empire romain se retire, les Wisigoths s’emparent de la cité au Ve siècle. Ils renforcent les murs, faisant de Carcassonne un bastion contre les invasions barbares. Plus tard, au VIIIe siècle, les Sarrasins s’y installent brièvement avant d’être chassés par les Francs de Pépin le Bref.

Le XIe–XIIe siècle : essor seigneurial et pouvoir occitan

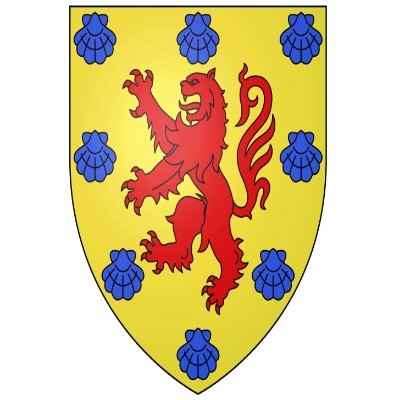

Le Moyen Âge central marque un âge d’or pour Carcassonne, qui devient un important centre politique et économique du Languedoc. Elle est alors dirigée par les puissants vicomtes de la famille Trencavel, seigneurs éclairés qui favorisent les arts, le commerce et une certaine tolérance religieuse.

La ville se développe sur deux axes :

-

La cité fortifiée (au sommet de la colline) devient une place militaire et aristocratique.

-

La bastide Saint-Louis (au pied de la colline, rive gauche de l’Aude), plus tardive, accueille artisans et marchands.

Sous les Trencavel, Carcassonne devient un symbole de l’identité occitane. Mais cette indépendance régionale et la présence de cathares au sein de la population attirent la méfiance de l’Église.

Le XIIIe siècle : croisade contre les albigeois et annexion royale

En 1209, la croisade contre les albigeois menée par le pape Innocent III bouleverse le destin de Carcassonne. L’armée croisée assiège la cité, qui tombe rapidement. Raymond-Roger Trencavel, alors vicomte, est capturé et meurt en captivité.

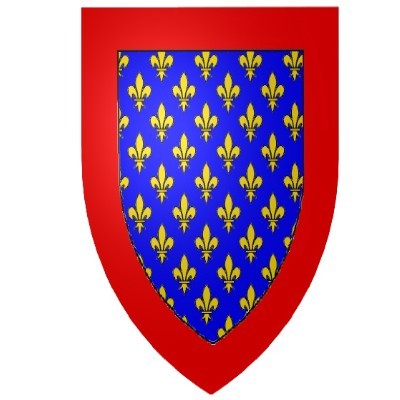

La ville est confiée à Simon de Montfort, puis intégrée au domaine royal. Carcassonne devient un verrou stratégique de la frontière sud du royaume de France. L’administration royale y installe une forte garnison, et l’on commence à transformer la ville en forteresse imprenable.

Le XIVe siècle : double enceinte et apogée militaire

Entre le XIIIe et le XIVe siècle, Carcassonne connaît un immense chantier militaire. On y construit :

-

Une seconde enceinte autour de la première, portant le système défensif à 52 tours.

-

Un fossé extérieur, un pont-levis, et des murs épais adaptés aux armes de jet.

-

Le château comtal, cœur défensif de la cité, qui abrite garnison et administration royale.

Ce système défensif en fait l’un des plus puissants d’Europe médiévale. Carcassonne devient un symbole de la puissance du roi de France dans le sud, gardant la frontière face au royaume d’Aragon.

Le XVe siècle : un rôle en déclin

Avec le traité des Pyrénées (1659) qui repousse la frontière plus au sud, Carcassonne perd peu à peu son rôle militaire stratégique. La cité fortifiée est toujours habitée, mais délaissée par l’armée et les élites.

La ville basse, plus moderne et commerçante, attire la population. L’entretien des fortifications est négligé, et la vieille cité tombe peu à peu en ruine. L’humidité, les intempéries et les récupérations de matériaux font des ravages.

Les XVIIe–XVIIIe siècles : abandon progressif et ruine annoncée

Au fil du temps, la cité médiévale devient un quartier pauvre et insalubre. On y loge les plus modestes. Plusieurs projets envisagent même de raser les remparts pour construire des lotissements ou des voies modernes.

Mais certains érudits locaux et passionnés d’histoire commencent à alerter les autorités. Ils soulignent la valeur patrimoniale unique de cette double enceinte médiévale intacte.

Le XIXe siècle : renaissance grâce à Viollet-le-Duc

En 1849, une décision majeure est prise : Carcassonne est classée monument historique, et confiée à un jeune architecte promis à la gloire : Eugène Viollet-le-Duc.

Celui-ci se lance dans un chantier titanesque de restauration, entre 1853 et 1879. Il redonne à la cité son apparence médiévale en s’appuyant sur des archives et des analogies historiques. Il restaure :

-

Les tours et leurs toits en poivrière.

-

Les courtines et chemins de ronde.

-

Le château comtal, les portes d’entrée, la basilique Saint-Nazaire…

Malgré certaines libertés architecturales critiquées plus tard (toits en ardoise au lieu de tuile, style unifié), le résultat est un chef-d’œuvre de restauration patrimoniale, qui sauve Carcassonne de la disparition.

Le XXe siècle : reconnaissance mondiale

Au XXe siècle, la cité restaurée devient un haut lieu du tourisme et de la mémoire historique. Elle accueille des centaines de milliers de visiteurs par an, et inspire écrivains, cinéastes, historiens.

En 1997, Carcassonne est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour son importance historique et la qualité exceptionnelle de sa conservation/restauration.

Aujourd’hui : patrimoine vivant et symbole de l’histoire française

La cité médiévale de Carcassonne est aujourd’hui l’un des sites les plus visités de France. Avec ses ruelles pavées, ses tours crénelées, son château, ses remparts visitables, elle offre une immersion totale dans l’univers du Moyen Âge.

Des fêtes médiévales, des spectacles historiques, des visites guidées et des reconstitutions animent la ville chaque année.

Carcassonne est aussi le symbole d’un patrimoine sauvé, à la fois fidèle à son passé et acteur d’un présent vivant. Son histoire résume à elle seule les tensions entre pouvoir local et monarchie, religion et hérésie, oubli et résurrection.

Laisser un commentaire