Histoire de France au Moyen-Âge : 4 janvier. Le 4 janvier 1378, Paris vit un moment rare : l’empereur Charles IV...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 27 Septembre

Histoire de France au Moyen-Âge : le 27 Septembre

27 septembre 1198 : La bataille de Gisors — L’affrontement de Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion

Un duel de géants médiévaux

Le 27 septembre 1198, les armées de France et d’Angleterre s’affrontent près de Gisors, à la frontière du Vexin normand. Cet épisode, connu sous le nom de bataille de Gisors, oppose deux des plus puissants souverains du Moyen Âge : Philippe II Auguste, roi de France, et Richard Ier Cœur de Lion, roi d’Angleterre. Cette rencontre militaire n’est pas une simple escarmouche : elle symbolise la rivalité politique et territoriale entre les Capétiens et les Plantagenêts pour la domination de la Normandie et du royaume de France.

Un contexte de rivalité franco-anglaise

Depuis le milieu du XIIe siècle, la Normandie, l’Anjou et l’Aquitaine sont sous le contrôle des rois d’Angleterre, devenus de fait les plus puissants seigneurs du royaume de France. Philippe Auguste, monté sur le trône en 1180, veut briser cette hégémonie et restaurer l’autorité capétienne sur ces provinces. Richard Cœur de Lion, fils d’Aliénor d’Aquitaine, entend quant à lui préserver son “empire continental”. Le Vexin, région stratégique entre Paris et Rouen, devient le théâtre de leurs affrontements répétés.

Les prémices de la bataille

À la fin de l’été 1198, Philippe Auguste tente de reprendre l’initiative dans le Vexin. Il installe une garnison à Courcelles-lès-Gisors, près du château de Gisors, point névralgique de la frontière franco-normande. Richard, informé des mouvements français, rassemble une force mobile composée de chevaliers anglo-normands, d’arbalétriers aquitains et de mercenaires flamands. Sa stratégie est simple : frapper vite et fort avant que Philippe n’ait consolidé ses positions.

Le 27 septembre 1198 : l’engagement de Gisors

Le matin du 27 septembre, les troupes de Richard surprennent l’avant-garde française dans la plaine entre Courcelles et Gisors. Le combat s’engage brutalement. La cavalerie anglaise charge avec violence, brisant la première ligne ennemie. Philippe Auguste tente de rallier ses chevaliers, mais la mêlée tourne en faveur des Anglais. Les Français sont contraints à la retraite vers Gisors, poursuivis de près par les forces ennemies.

Lors de la fuite, un incident dramatique survient : le pont sur l’Epte, surchargé de cavaliers, s’effondre. De nombreux soldats tombent dans la rivière. Philippe Auguste lui-même manque de se noyer avant d’être tiré des eaux par ses hommes. Cet épisode inspirera le dicton moqueur des Anglais : “Le roi de France a bu de l’eau à Gisors”.

Une victoire tactique pour Richard Cœur de Lion

La bataille se conclut par une victoire nette des Anglo-Normands. Plusieurs seigneurs français sont faits prisonniers, parmi lesquels le comte de Dreux et Guillaume des Barres. Toutefois, Philippe conserve la forteresse de Gisors, symbole du pouvoir capétien dans la région. Cette victoire de Richard renforce sa réputation de stratège redoutable et confirme la solidité de son armée, organisée et disciplinée.

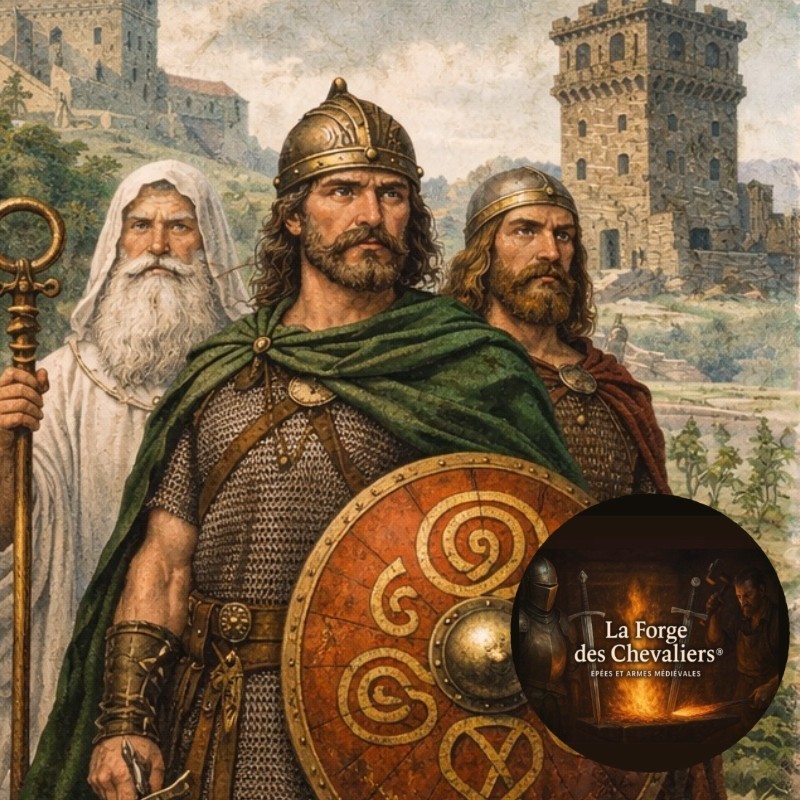

Les armes et la guerre à la fin du XIIe siècle

La bataille de Gisors illustre la transition entre la chevalerie féodale et la guerre organisée. Les chevaliers portent des hauberts de mailles, des heaumes cylindriques et manient des épées longues à double tranchant, semblables à celles visibles dans la collection Épées et Armes – La Forge des Chevaliers®. Les arbalétriers jouent un rôle croissant, notamment du côté anglais, où la discipline des formations confère un avantage décisif. Les boucliers en amande, peints aux couleurs des maisons nobles, rappellent la richesse héraldique de cette époque.

Les suites de la bataille

Malgré la défaite, Philippe Auguste ne renonce pas à ses ambitions. Dès 1199, à la mort accidentelle de Richard Cœur de Lion, il profite de la succession contestée entre Jean sans Terre et Arthur de Bretagne pour poursuivre la reconquête du royaume capétien. En quelques années, il s’empare de la Normandie, de la Touraine et du Poitou, affermissant durablement la puissance française.

Une guerre de prestige et d’honneur

La bataille de Gisors, bien que de dimension limitée, a marqué les esprits par le duel symbolique entre deux rois d’exception. Philippe Auguste, le diplomate et bâtisseur d’État, y affronte Richard, le chevalier croisé et conquérant. Leur rivalité illustre la mutation du Moyen Âge féodal vers un monde où la guerre devient affaire de stratégie, de politique et d’organisation. Les armes et armures de cette époque — épées, boucliers, cottes de mailles — sont encore le reflet de cet âge héroïque, magnifié aujourd’hui dans les collections historiques de Armures et cuirasses et Les Templiers.

Le souvenir de Gisors

La cité de Gisors, marquée par cette bataille, conserve encore son château médiéval, témoin des luttes entre Capétiens et Plantagenêts. Le lieu, à la frontière de la Normandie et du Vexin, incarne la mémoire des guerres médiévales, des serments de chevaliers et des ambitions royales. Gisors restera longtemps dans les chroniques comme le théâtre d’une rivalité légendaire, où la bravoure et la ruse se mêlèrent à la gloire et à la chute des puissants.

Conclusion : un 27 septembre au cœur de la rivalité franco-anglaise

Le 27 septembre 1198, à Gisors, s’écrit une page emblématique de la guerre capétienne contre les Plantagenêts. Si Philippe Auguste y connaît une défaite passagère, cette bataille annonce paradoxalement la victoire future du royaume de France sur l’empire anglo-normand. Ce jour-là, la vaillance des chevaliers et la ténacité des rois forgent l’un des chapitres les plus marquants de la chevalerie médiévale française.

Histoire de France au Moyen-Âge : le 27 Septembre

Laisser un commentaire